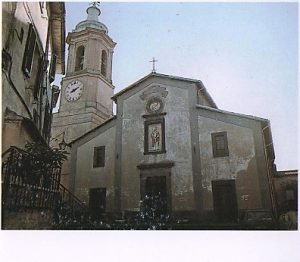

Chiesa parrocchiale di S. Clemente.

Chiesa parrocchiale di S. Clemente.

La prima memoria che si ha della pieve risale al 1053, in un privilegio di papa Peone IX al vescovo Ottone di Castro, in cui tra le molte chiese che gli vengono confermate vi è la pieve di Latera[1]. È elencata tra le chiese che pagano le decime nel 1274-80 e nel 1295-98[2]. Inizialmente doveva servire per il servizio religioso alla guarnigione, ai signori e alle famiglie che vivevano nel castello. Il barone accedeva direttamente alla chiesa per mezzo di una porta (chiusa poi definitivamente nel 1835 per costruirvi l’altare di S. Angelo[3]).

Citata già nella visita pastorale del 1487[4], nel 1561 è descritta a navata unica con tre altari: il maggiore dedicato a s. Clemente papa e martire, gli altri alla B. V. Assunta e alla Pietà, in quella data nella chiesa è indicata una Confraternita delle donne[5]. All’inizio del 1600, con l’aumentare della popolazione, si sente la necessità di ampliare la chiesa, che diviene a tre navate, con cinque altari. Sull’altare maggiore è eretta la Confraternita del SS. Sacramento[6], su quello di S. Francesco è eretta la Confraternita della Pietà, su quello di S. Giovanni Battista la Confraternita della Misericordia, ci sono poi la Confraternita del rosario e quella della S. Croce[7]. La vecchia facciata viene incorporata nel muro laterale della nuova chiesa, di prospetto al municipio. Nel 1613, sul campanile, viene apposto l’orologio[8]. Dal 1700 nella chiesa si conserva la reliquia di S. Felicissimo[9]. Viene consacrata nel 1729 dal vescovo Bonaventura[10]. Negli anni successivi saranno effettuati altri lavori alla struttura e agli arredi della chiesa: il riattamento del tetto della sacrestia (1741), la realizzazione della pala dell’altare maggiore raffigurante S. Clemente (1754), la riparazione della chiesa e del campanile danneggiati dal terremoto (1755), lo spostamento dell’altare maggiore in fondo al coro e la conseguente chiusura del finestrone in fondo al coro (1755), il piancito della chiesa e della sacrestia (1770)[11]. Nonostante i tanti interventi, alla fine del XVIII secolo, il campanile minaccia rovina, la sacrestia è scoperchiata, i vetri alle finestre sono rotti, la chiesa tutta è lurida e nera. La chiesa viene chiusa per cinque anni e le funzioni si celebrano nella chiesina delle Maestre Pie[12]. Nel 1790 viene ricostruito il campanile, si sistemano la sacrestia e il nuovo oratorio del SS. Crocifisso (in origine della Pietà) di proprietà dei confratelli del Gonfalone, si interviene sull’orchestra e sulla bussola delle porte d’ingresso (1792-99)[13]. Nel 1798 vengono portate a Latera le reliquie di S. Angelo martire, custodite dentro una piccola urna di vetro, al santo, nel 1835, viene eretto un altare posto in mezzo al coro della chiesa matrice[14].

Tra i parroci che hanno prestato servizio in S. Clemente è Angelo Trinchieri canonico dal 1842.

Fonti archivistiche

L’Archivio della curia vescovile di Montefiascone contiene documenti relativi alla chiesa parrocchiale di S. Clemente a Latera (55 unità archivistiche): inventari (2 u.a., 1632-1985), donazione Mancini, 1948-57 (1953-1971), permuta fabbricato (1974-1977), beneficio parrocchiale (1974-1978), richiesta appoggio muro (1985-1986), acquisto area e fabbricato (1956-1960), richiesta acquisto terreno (1979-1979), opere di Ministero pastorale (1958-1985), restauri: Perizia altare maggiore (1777-1984), lavori sacrestia e seminterrato (1956-1984), arredamento (1897-1981), Sacrestia della chiesa arcipretale (1886-1928), Sacrestano (1906-1913), organo (1971-1980), banchi (1700-1929), ch. parr.le: patrimonialia, manutenzione, sepolture, servizio corale (1723-1986), ch. parr.le: verbali, richieste (1831-1985), ch. parr.le: altare SS. Sacramento (1985-1985), ch. parr.le: altare SS. Crocifisso (1749-1908), Opera pia Brinchi Giuseppe (1839-1973), Opera pia del Rosario (1723-1925), altare privato anime del Purgatorio e altare Suffragio (1736-1781), ch. parr.le: relazione di visita, varie (1837-1866), ch. parr.le: vertenze (1816), ch. parr.le: conti consuntivi (1923-1983), Arcipretura: titolari, vacanza (1614-1938), beneficio parr.le: consegne (1922-1988), Arcipretura: inventari (1693-1940), Arcipretura: amministrazione (1682-1923), beneficio parr.le: tasse, irregolarità di possessi e confini (1937-1937), Arcipretura: affari (1929-1961), Bocchini don Salvatore (1935-1939), dovere di Bocchini all’esattore (1936-1936), beneficio parr.le: sussidio caritativo (1944), beneficio parr.le: pratiche patrimoniali (1772-1950), Arcipretura: supplemento di congrua (1899), Arcipretura: patrimoniale (1955-1986), Arcipretura e benef. parr.le (1979), lavori vari (1964-1978), lottizzazione (1976-1986), esproprio (1966-1985), richiesta ENEL-Firenze (1981), servitù di passaggio (1972-1973), casa canonica (1930-1968), lottizzazione (1979 -1983), subeconomato di Viterbo (1882-1919), vertenze (1616-1986), vertenza Billi-Angiari (1915-1918), gestione Orzi don Nazareno (1913), beneficio parr.le: affitti (1917-1982), benef. parr.le: conti consuntivi (1850-1983), opere parrocchiali (1949-1963), cura d’anime (1925-1948), inventari (1713-1815).

Benefici e Cappellanie: Beneficio Galeazzi (1705-1889), Beneficio Pierantoni (1853-1889), Beneficio S. Carlo (1722-1828), Beneficio S. Clemente (1748-1748), Cappellania S. Croce e SS. Concezione (1724-1846), Beneficio Cantina-S. Gregorio (1610-1926), Beneficio S. Filippo Neri (1724-1725), Beneficio del Purgatorio (1755-1847), Beneficio SS. Sacramento (1697-1853), Beneficio Flori o del SS. Sacramento (1729-1844), Cappellania del Suffragio (1804-1865), Beneficialia (2 u.a., 1642-1984), Cappellania Leonardi Bartolomeo (SS. Rosario) (1686-1895), Beneficio Morelli, o Coadiutoria SS. Rosario (1622-1963), Beneficio dell’Economia o Pandolini (SS. Rosario) (1682-1961), Beneficio dell’Economia (1934-1952), Beneficio Rossi o Madonna del Rosario (1723-1869), Beneficio SS. Rosario (1696-1896), Beneficio Spadoni (o SS. Rosario o SS. Sacramento) (1677-1847), Beneficio SS. Rosario (1700-1832), Cappellania Sciamanna, nella chiesa di S. Giuseppe (1707-1901), Beneficio S. Sebastiano, nella chiesa di S. Sebastiano (1682-1841), Cappellanie di S. Sebastiano e S. Croce (1756-1850), Beneficio di S. Sebastiano, nella chiesa della Madonna della Cava (1718-1837), Chiesa della Madonna della Cava – Causa di permuta (1838-1839), Benefici (1582-1958), Cappellanie Albrizi (1680-1875), Taglio macchia Montecalvello (1680-1841), Cappellania Albrizi: Vertenze (1701-1987), Cappellania Albrizi: Amministrazione (1682-1913),

Parrocchia: legati pii (1789-1975), Parrocchia: riduzione messe e legati (1816-1944), Legati di Messa: riduzioni (1678-1875), Eredità, Doti (1697-1867), Legati (1799-1851), Legato Bonanni (1828-1866), Legato Giannarini (1864-1902), Legato Iacarelli (1837-1858), Pia eredità Gheraldino (1851-1864), Legato Graziani Teresa (1859-1920), Legato Maestre Pie (1706-1927), Legato Mancini (1830-1903), Eredità Nicolai Giuseppe (1858), Legato Pacini (1844-1866), Legato Penna (1830-1851), Legato Poscia (1853-1859), Legati Proposta (1858-1908), Legati Pucci (1869-1920), Legati Trinchieri-Rosati (1844-1901)

Luoghi pii e Confraternite: Relazione generale delle chiese, confraternite e benefici (1772-1772), Luoghi pii: patrimonialia (1805-1986), Lascite ad pias causas (1854-1894), Luoghi pii: amministrazione (1812-1870), Luoghi pii: verbali di adunanze (1822-1905), Luoghi pii (1815-1868), Luoghi pii: vertenze (1734-1876), Confraternite (1815-1986), Confraternite in genere (1932-1985)

Affari comunali: Affari civili, gendarmeria (1862), Ufficio del sindaco (1876-1900), Ufficio del Notaio (1777), Medico (s.d.), Gonfaloniere (1823), Deputato ecclesiastico (1897), Podestà (1829), Farmacia (1847), Istituzione brigata (1862), Uditoria (1839-1845), Segreteria comunale (1839-1848), Consiglio comunale (1854), Ufficio del sindaco (1873-1875), Medico … (1845), Ufficio del Priore (1834), Affari civili: ricorsi (1718-1822), vertenze varie (1727-1840), Vertenza contro il cursore Pari (1824), Pagamento grano (1727-1812), Amministrative (1824), esigenza della Bandita (1816), Esigenza della Dativa (1830-1832), Tasse delle strade (1674-1816), Diritti sul Lago di Mezzano (1834), Giuspatronato di beneficio ecclesiastico (1713), Carceri (1818-1819), Campana della Madonna della Cava (1863), Comune: vertenze (1702-1851), documenti del vicario foraneo sul Danno dato ecclesiastico (1685-1851), Affari comunali relativi alla scuola comunale e alla scuola notturna (1646-1869), Predicazione: Nomine del Comune con atti ufficiali (1641-1874), Documentazione sulle miniere di zolfo, allume e vetriolo (1834), Vendita terreni di Clemente Pepe livellario al Comune (1860-1861), Osteria (1845), Varie (1807-1831), Francesco Pennoni, Angelo Rossi (1830), Comune: attestazioni (1839), Poveri (s.d.), Ingiunzioni (s.d.), Richieste assoluzioni da multe (1786), Tumulazione cadaveri (1843), Inaugurazione lapide ai caduti (1915-18), rappresentazioni (1861), Pennoni Domenico Podestà Uditore legale (1821-1862), Adamini Giovanni Maria Priore (1845), Comunità (1816-1840)

Clero: Curia foranea (1722-1873), Ministero pastorale (1773-1928), Situazione morale (1725-1868), Questua per S. Filomena (1837), Pia unione della S. Lega contro la bestemmia (sec. XIX), Congregazione S. Luigi Gonzaga (1916), Elenchi sacramenti (1726-1897), Controversie, processi (1748-1865), Clero: elenchi, disposizioni, ricorsi (1733-1867); sacerdoti (20 u.a., 1685-1937), Chierici (1 u.a., 1624-1891), S. Ordini (1635-1805), Religiosi (1807-1926)

Affari privati: famiglie (14 u.a., 1618-1876), Affari privati (3 u.a., 1663-1866), Attestati, procure (1628-1868), Testamenti (1601-1830), Matrimonialia e dispense (1755-1881), Corrispondenza (1831-1927), Varie (1633-1891), Oratori privati Trinchieri e Marsiliani (1864-1894).

Scuola Pia – Maestre Pie: Nota dell’introito ed esito della Scuola Pia, Resoconto dei lavori fatti nella casa delle Maestre Pie, Reclamo delle Maestre Pie contro P. Rossi per un censo, Comune di Latera: lettera circa la Scuola Pia, Istanza delle Maestre Pie, corrispondenza varia (1706-1907)

Ospedale (1682-1864): Stato attivo e passivo (1756), Inventario, Descrizione dei censi e delle proprietà terriere, Permuta di terreno, Avvisi di vendita di legname, Istanze di Giuseppe Piazza, Spedaliere

Monte frumentario: richiesta di indennizzo, Ricorso, processi (1854-1865); Cimitero: Nuovo cimitero, Corrispondenza (1817-1881); Possedimenti dei Monaci Basiliani, Monastero di Grottaferrata: inventari (1737-1826); Commenda di S. Magno: Commenda di S. magno dell’Ordine Gerosolimitano, Vendita terreni in Latera (1828-1861); Beni della Mensa vescovile: Notificazione, Scrittura privata(1779-1791); Beni del Seminario (1884): Domanda di assoluzione da censura

[1] Atti del VI Convegno di Storia della chiesa in Italia “Pievi e parrocchie nel basso medioevo”, pp. 909, 911, 917; cfr.: Latera la sua storia, le sue chiese, le sue istituzioni civili e religiose, Latera, 1990, p. 109.

[2] Latera la sua storia …, cit, p. 110.

[3] Ibidem, p. 110.

[4] Cedido, Archivio Diocesano di Montefiascone, serie Visite pastorali, visita pastorale 1487, cc. 124, 180.

[5] Cedido, ADMf, Visita pastorale 1561, Latera; cfr.: Latera la sua storia … cit. p. 110.

[6] Latera la sua storia … cit. pp. 111-112; cfr: Cedido, ADMf, Vis.p. 1609-12, c. 257.

[7] Ibidem. p. 112; cfr: Cedido, ADMf, Vis.p. 1609-12, c. 257.

[8] Latera la sua storia … cit. p. 114

[9] Ibidem, p. 117.

[10] Latera la sua storia … cit. p. 118; cfr. Cedido, ADMf, Vis.p 1737-38, c. 46v.

[11] Latera la sua storia … cit. pp. 118-121.

[12] Ibidem, p. 121.

[13] Ibidem, pp. 123-124.

[14] Ibidem, p. 126.

[Scheda di Elisa Angelone – Cersal]